中国古代丰富的“茶文化”

中国是“茶”的故乡,在世界上,中国人最早发现了茶树的价值,人工种植茶树、制茶、饮茶。西汉时期的道士吴理真(四川雅安人)是中国有文献记载最早的种茶人,被称为“植茶始祖”。唐宋时期随着社会经济繁荣发展,饮茶习惯在民间逐步普及。最早出自宋代、百姓生活有开门七件事的说法:“柴米油盐酱醋茶。”其中已包括茶,并在二千多年历史中逐渐形成了丰富的“茶文化”,先说两个例子:

民间习俗上,男女结婚自古“以茶为礼”,因古代培育茶树只能下种、不能移植,古人便称婚姻中女方接受男方订婚聘礼为“受茶”,一直沿袭到明清时期。《红楼梦》中王熙凤对林黛玉说:“你既然吃了我们家的茶,还不给我们家当媳妇?”就是受茶订婚的典故。

制茶工艺上,唐代有了3卷10篇的《茶经》,是世界上最早、最完整的茶学专著,介绍了茶叶采摘、制作、鉴定、分级、烹煮、饮用等经验,是中国茶文化形成的标志,在此后几百年都是茶文化重要参考书。南宋文天祥就说:“男儿斩却楼兰骨,闲品茶经拜羽仙。”既决心杀敌,也需品茶读茶经。

茶文化包含茶精神、茶道、茶艺、茶书、茶谱、茶具、茶诗、茶画、茶学、茶事等丰富内容。古代茶文化的典型就是宋代富裕阶层的“斗茶”雅戏!是比拼饮茶品质的竞赛。首先在沸水冲煮茶末时用“茶筅”(细竹刷)打出泡沫“汤花”,当时人认为这是茶的精华,其色泽和持续时间长短代表了茶的优劣、斗茶胜负;其次比较冲煮茶末汤色,以纯白为上,其后依次是青白、灰白、黄白,色泛红则是炒焙过火而最差。斗茶时要和饮酒一样行“茶令”,吟诗作赋助兴增趣,便有了茶诗、茶联等文学创作。

中国茶文化还体现为“茶饮品种琳琅满目”。中国人对茶叶品种分类很细,有些与茶树品种和产地有关,表明中国茶树种植分布广泛、历史悠久;还有制茶工艺的区分,有绿茶、红茶、黄茶、白茶、乌龙茶、黑茶等大类,它们的创造和发展均发生在元代之后,是新制茶、饮茶方式的拓展。

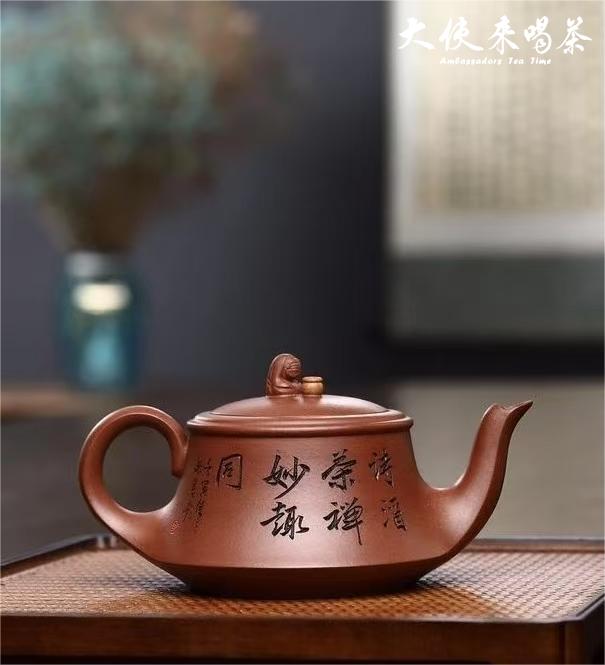

中国茶文化还体现为“泡茶饮茶器具丰富多彩”。特别是明代以后饮茶方式简化,茶具也开始简化、款式不断增多,就有江苏宜兴紫砂茶具、官窑和民窑各式陶瓷茶具,还有耐高温的铜壶、铁壶等等。尤其是紫砂茶壶,用它泡茶能较长时间保持茶叶的色香味、受到普遍欢迎。

茶也被中国人推向世界、成为当今世界主流饮品之一、出现了“海外茶文化”,典型如英国下午茶文化、日本茶道文化等等。

- 上一篇

日本茶道与中国茶文化大不相同

北京大学日语系教授滕军对日本茶道文化有深入研究,著有《日本茶道文化概论》等教材。2000年5月,她在对台湾学者范增平的《茶艺学》一书作序时写道:“中国茶文化有着极其深厚的物质文化背景。……而日本的茶道则不同了。”“大约到了公元15~16世纪,在禅宗、武士文化、日本固有文化的融合之下,才诞生了日本文化的经典--日本茶道。而一般民众饮上茶则更是18世纪的事了,即日本江户时代的中期。由此可见,诞生于400年前的那种模式的日本茶道,是与日常生产、生活文化基本隔绝的纯艺术。,与中国的茶文化情况大不相同”。

- 下一篇

她,中国第一位女茶艺师

李冶,字季兰,乌程(今浙江吴兴)人。 中国第一位女茶艺师,唐朝诗坛上享有盛名的女诗人。(也可以说人数历史上第一位女茶艺师),陆羽曾传授她烹茶之法,吴兴一带的茶艺至今仍沿袭她的风格,甚至湖州一带的著名擂茶也是她所传下的绝技。