茶叶帝国:中国茶叶风靡千年的流通密码

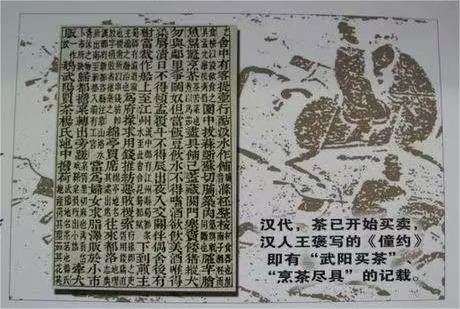

公元59年的成都街头,一位名叫王褒的文人因家僮怠慢煮茶之事,愤然在竹简上刻下九十八条严苛条款。

这份《僮约》中“武阳买茶”四字,意外揭开了中国茶叶流通史的第一页——西汉时期的巴蜀地区,已出现跨郡县的专业茶市。

茶商驮马踏出的商道延伸至150汉里(约60公里)外的彭山。彼时一斤茶叶价值60文钱,相当于15斤粟米或3只鸡的市价,贵族阶层对茶叶的消费需求,倒逼着原始产业链的形成。

唐代的敦煌壁画《吐蕃王子供佛图》中,僧人手持茶盏的场景,印证着茶叶随禅宗西传的路径。

但真正将茶叶推向全国的商品化浪潮,始于宋代的国家垄断——榷茶制以“民制-官收-商销”模式,将福建建州北苑贡茶年产量推至47万斤。

官府在雅安茶厂用十万茶包换千匹战马,川藏茶马古道的马蹄声里,日均5吨的运量催生了最早的茶叶金融体系:商人用“茶引”作为交易凭证,比西方汇票制度早诞生近百年。

17世纪的武夷山桐木关,挑夫们踩着青石板将红茶装入特制茶船。

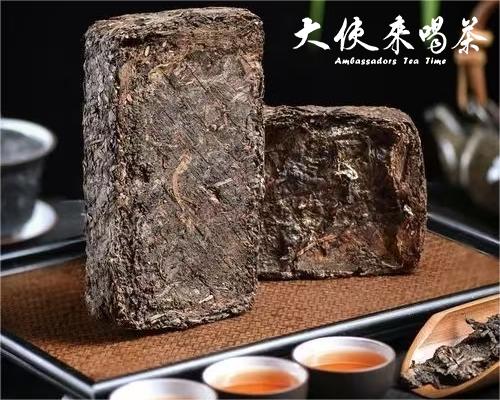

这些船只的隔舱设计可存放3000块茶砖,经鄱阳湖入长江,再由汉口茶港的蒸汽机压制成砖茶。

晋商大盛魁商号的驼队,沿着2000公里的茶道将货物运至恰克图,年运量超20万担的贸易规模,让茶叶成为清代GDP的重要支柱——1886年中国茶叶出口达13.41万担,创收3350万两白银,占全国财政收入的15%。

当汉口江滩的蒸汽茶厂轰鸣时,广州十三行的画师正用西洋技法绘制茶叶广告。

这些被称为“外销画”的作品,将武夷红茶与江南园林并置,通过商船流向欧洲宫廷。但殖民阴影始终如影随形:英国东印度公司通过《南京条约》掌控茶叶定价权,至19世纪末,中国茶叶国际份额从90%暴跌至23%。

2025年的济南“第一茶市”,区块链溯源系统正重构传统交易。茶商通过平板电脑与云南茶农视频议价,普洱茶期货价格在电子屏上实时跳动。

中欧班列“茶叶专列”21天抵达莫斯科,数字丝绸之路延续着昔日的驼铃传奇。

宋代汴京茶肆里的“斗茶”游戏,曾让士大夫们痴迷于茶汤泡沫的持久度。蔡襄在《茶录》中制定的点茶规范,将饮茶升华为阶级身份的象征。

草原上的砖茶贸易更具反讽意味。蒙古族“一日无茶则滞”的刚性需求,曾让茶叶成为比金银更可靠的硬通货。

从西汉《僮约》的竹简契约,到区块链技术的数字合约,中国茶叶流通史始终在制度革新与利益博弈中螺旋前进。

- 上一篇

日本茶道与中国茶文化大不相同

北京大学日语系教授滕军对日本茶道文化有深入研究,著有《日本茶道文化概论》等教材。2000年5月,她在对台湾学者范增平的《茶艺学》一书作序时写道:“中国茶文化有着极其深厚的物质文化背景。……而日本的茶道则不同了。”“大约到了公元15~16世纪,在禅宗、武士文化、日本固有文化的融合之下,才诞生了日本文化的经典--日本茶道。而一般民众饮上茶则更是18世纪的事了,即日本江户时代的中期。由此可见,诞生于400年前的那种模式的日本茶道,是与日常生产、生活文化基本隔绝的纯艺术。,与中国的茶文化情况大不相同”。

- 下一篇

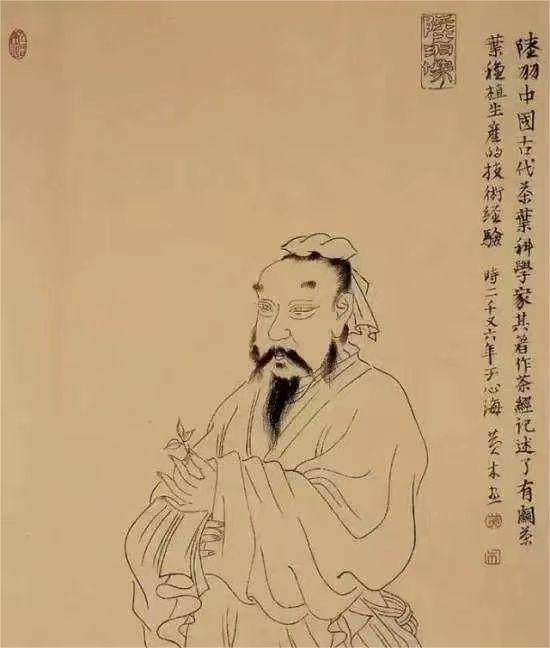

历史上的茶人茶事:茶圣陆羽与《茶经》

自唐朝开始,大批嗜茶文人涌现,他们以各自方式,将茶及茶事活动作为文学艺术的素材进行创作,与各朝代的经典文学形成相结合,互相影响、互相成就。 与茶有关的文学艺术形式中,成就最高的是茶诗,茶诗兴于唐。而在唐代,茶圣陆羽的著作了《茶经》。