历史上的茶人茶事:茶圣陆羽与《茶经》

自唐朝开始,大批嗜茶文人涌现,他们以各自方式,将茶及茶事活动作为文学艺术的素材进行创作,与各朝代的经典文学形成相结合,互相影响、互相成就。

与茶有关的文学艺术形式中,成就最高的是茶诗,茶诗兴于唐。而在唐代,茶圣陆羽的著作了《茶经》。

单是出身就有一番讲究。据《唐国史补》所记,一日,竟陵龙盖寺的智积禅师在河边散步,忽然听到西边桥下群雁哀鸣,走近,发现群雁之中有一名男婴,禅师便把他带回寺中,收养为自己的弟子。

陆羽他在12岁离开寺庙,进入社会时成了一名优伶,相传其丑角表演生动传奇,还在一次聚饮中得到了竟陵太守李齐物的赏识,后来教他学习诗集,使他得到诗学上的启蒙教育,并引他进入名士之流这,便算是陆羽人生的转折点。

自此之后,陆羽开始研习诗歌,结交名流。陆羽19岁那年,李齐物回京,崔国辅左迁为竟陵司马,与陆羽相识。三年里两人交情至厚,共同赏玩山水,四处郊游。

陆羽还与诗僧皎然结为忘年交。皇甫冉,怀素,颜真卿等人都与陆羽往来甚密。他与名士僧侣的友谊对《诗经》的成书和其他文中的意境大有影响。

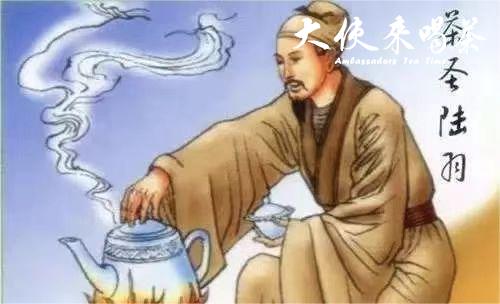

安史之乱之后,陆羽不辞辛苦四处云游,一路考察茶事。辗转来到江南的舒州(今安庆境内)、湖州,定居于此,在皎然的帮助下,安心致力于《茶经》的写作。

《茶经》分三卷十节,约7000字,介绍茶的起源、用具、制作、烹煮饮用等各个方面,是对唐及前朝茶科学集大成式的总结。然而《茶经》更重要的是其思想文化层面的创见。陆羽在书中强调,他饮茶的目的主要在于“品茶”。

陆羽侧重的是把饮茶看作精神生活的享受,把茶和茶饮作为一门专业学位提升到哲学思想层面上进行研究,使其融合了“儒释道”三教文化,可以说是为茶文化奠定了基础,茶也自此变成了一种文化符号。

不仅如此,整部《茶经》的语言风格冲淡洗练、优美自然,文学价值极高,其实“茶”本是“荼”的别字,虽然唐玄宗以御定将“荼”略写一笔改为“茶”,但究竟旧习难改,用者寥寥。直到陆羽写的《茶经》,近乎通篇选用“茶”字,“茶”字才广泛应用开来。

陆羽的一生可说是与茶密不可分,他对茶的研究与痴迷使他无愧于“茶圣”之名。

- 上一篇

日本茶道与中国茶文化大不相同

北京大学日语系教授滕军对日本茶道文化有深入研究,著有《日本茶道文化概论》等教材。2000年5月,她在对台湾学者范增平的《茶艺学》一书作序时写道:“中国茶文化有着极其深厚的物质文化背景。……而日本的茶道则不同了。”“大约到了公元15~16世纪,在禅宗、武士文化、日本固有文化的融合之下,才诞生了日本文化的经典--日本茶道。而一般民众饮上茶则更是18世纪的事了,即日本江户时代的中期。由此可见,诞生于400年前的那种模式的日本茶道,是与日常生产、生活文化基本隔绝的纯艺术。,与中国的茶文化情况大不相同”。

- 下一篇

茶与端午的千年文化交融

茶为"端午五瑞"之一 古人视农历五月为"毒月",端午需驱邪避毒。除了悬挂菖蒲、艾草,饮用药草茶也是重要习俗。在江南等地,端午茶(又称"百草茶")自古被列为"端午五瑞"(菖蒲、艾叶、榴花、蒜头、龙船花)之外的辟邪之物。人们采集藿香、野菊、薄荷等草药晒制,端午日煎饮,清热祛湿。