中国画与茶文化的同源之美

中国画与茶文化这对同源双生花,在千年文明长河中始终相互滋养。当《调琴啜茗图》中的仕女素手轻抚琴弦,当《惠山茶会图》里的文人执卷论道,当八大山人笔下怪石旁的茶盏兀自清冷,中国艺术最精微的审美密码在茶烟墨韵间悄然显影。

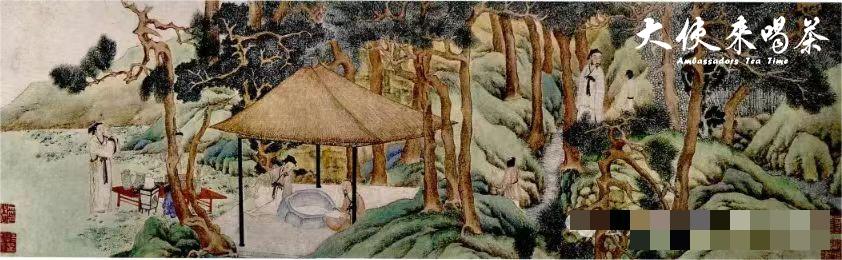

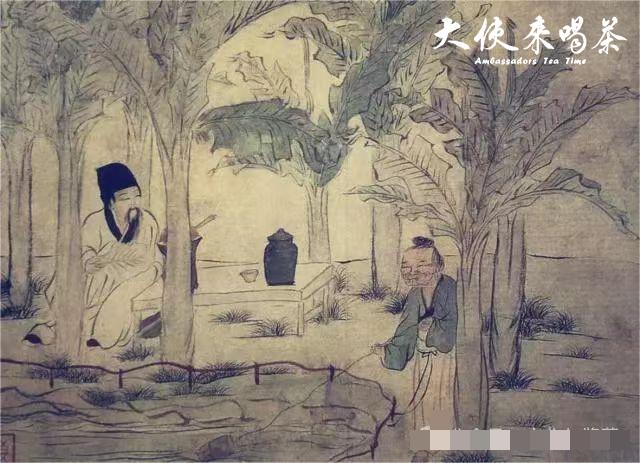

《调琴啜茗图-唐代周昉》

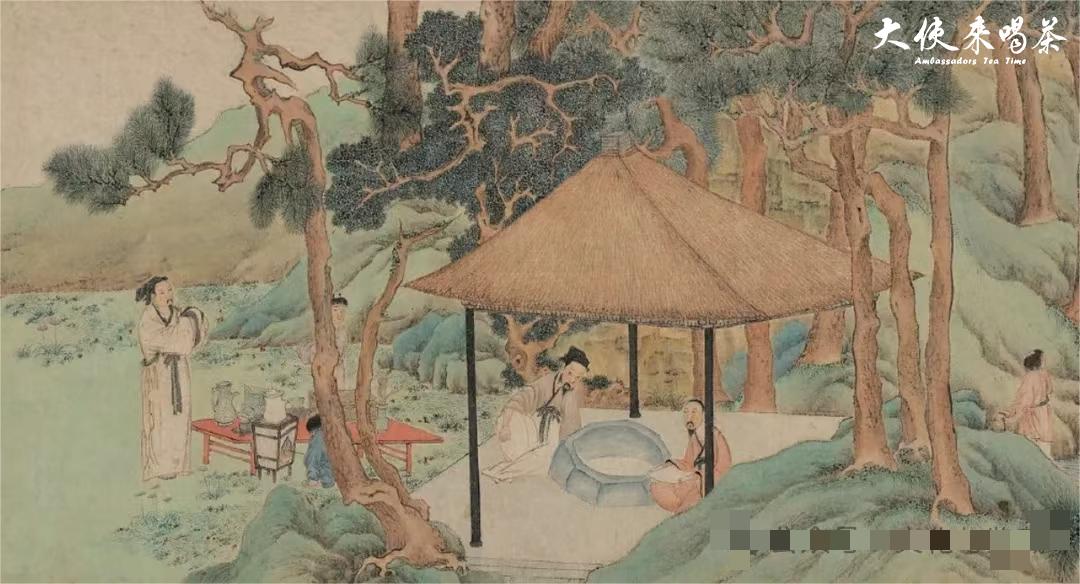

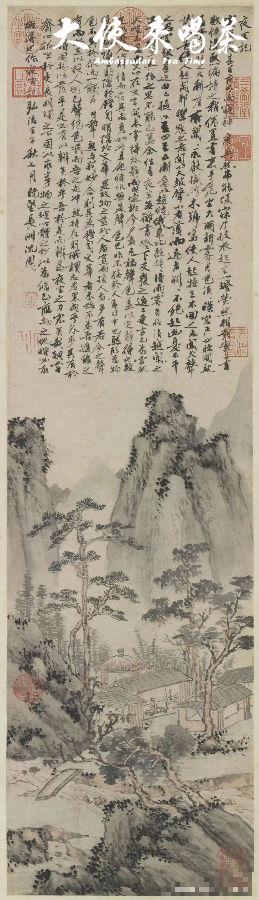

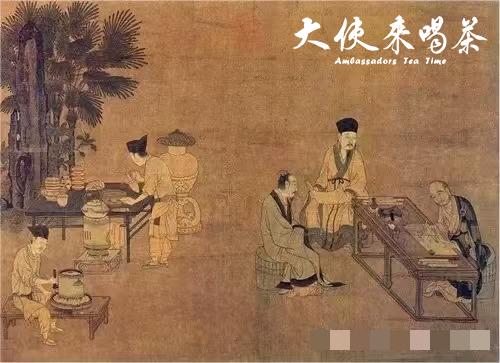

文徵明《惠山茶会图》

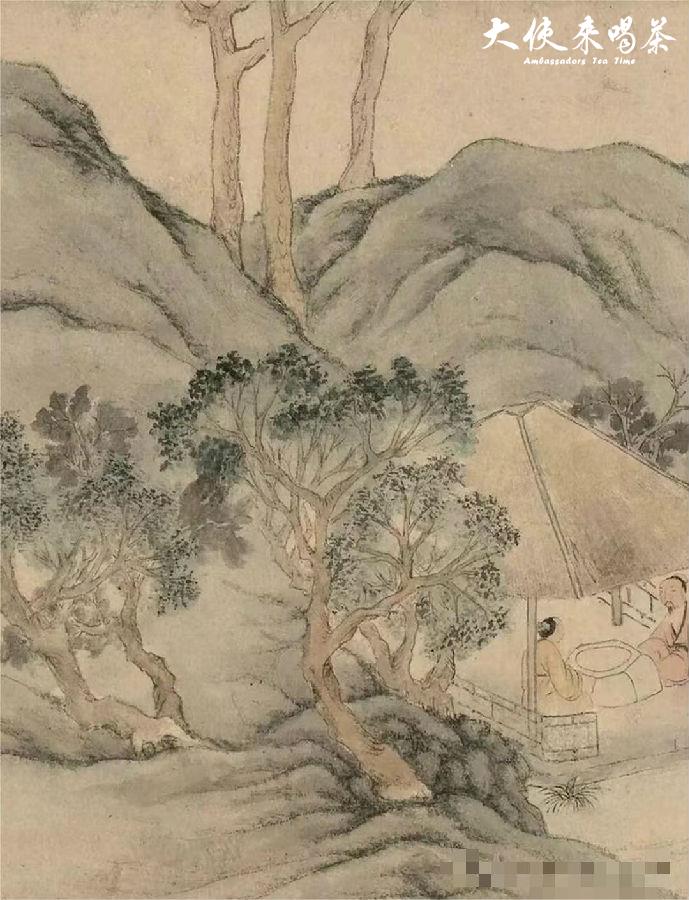

文徵明《惠山茶会图》局部

文徵明《惠山茶会图》局部

"晴窗细乳戏分茶"的陆游,在《临安春雨初霁》中勾勒出宋代文人的茶事雅趣,恰似马远《西园雅集图》里那片留白的天空,以虚静容纳天地灵气。中国画家笔下的松竹梅兰,从来不只是自然物的简单摹写:文徵明在《茶事图》中描绘的虬曲古松,虬枝间蒸腾的不仅是晨雾,更是茶釜中袅袅升起的氤氲水汽;金农《玉川先生煎茶图》里横斜的梅枝,暗香浮动处分明飘散着阳羡茶的隽永回甘。

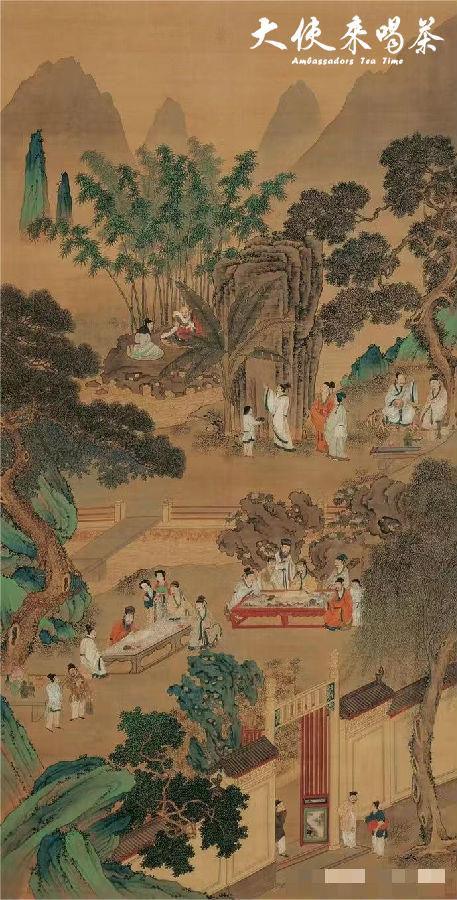

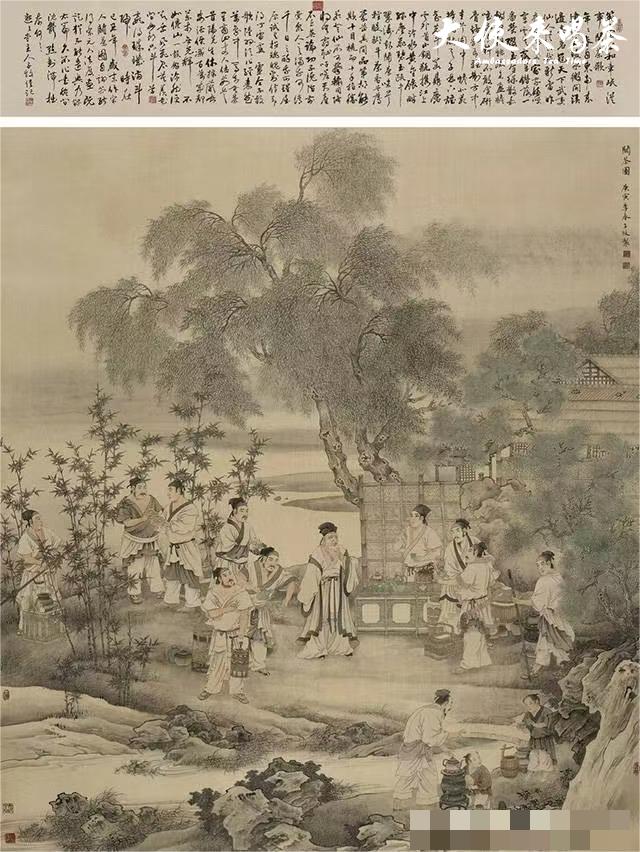

《西园雅集图-明代仇英》

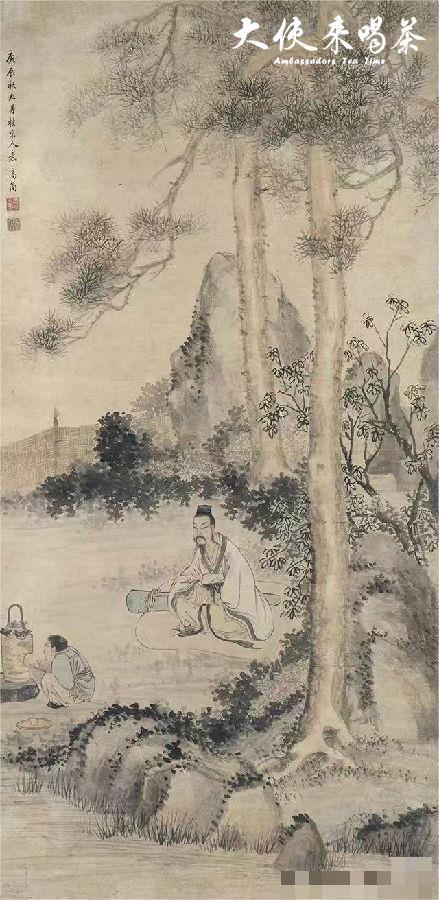

《茶事图》明文徵明

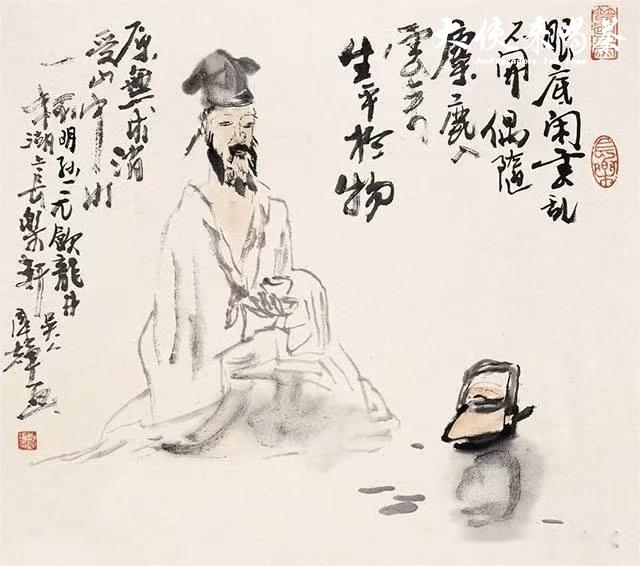

玉川先生煎茶图金农

沈周《夜坐图》

斗茶图赵孟頫

徐渭在《煎茶七类》中写道:"茶宜精舍,宜禅房",这种精神洁癖投射在徐文长的水墨葡萄上,便成了淋漓墨色中的傲骨嶙峋。八大山人笔下翻白眼的游鱼,在朱耷自题"哭之笑之"的款识中,与紫砂壶内沉浮的茶叶共同演绎着遗民文人的精神苦旅。齐白石画的白菜香菇,朴拙天真里蕴藏的正是"茶禅一味"的生活哲学。

《蕉荫烹茶图》

现代画家傅抱石《煮茶图》中沸腾的茶釜,与画面右上角飞动的瀑流形成能量共振;林风眠彩墨画里的瓷瓶插花,静物姿态中暗含茶道"侘寂"之美。这些艺术实践印证着:中国画与茶文化的终极关怀,始终指向对生命本真的诗意抵达。

当茶烟散入松风,当墨色渗入纸背,两种古老艺术形式在当下依然焕发着生机。北京老舍茶馆墙上的水墨荷花,与玻璃杯中的太平猴魁相映成趣;杭州中国美院的现代茶席,青花盖碗旁随意摊开的《芥子园画谱》暗示着传统的当代表达。这种生生不息的交融,恰似黄公望《富春山居图》中那条永不干涸的江水,承载着中华文明最深邃的美学基因,向着未来静静流淌。

唐寅《仿韩熙载夜宴图》局部

高简松林煮茶

李子牧斗茶图

刘国辉煮茶图

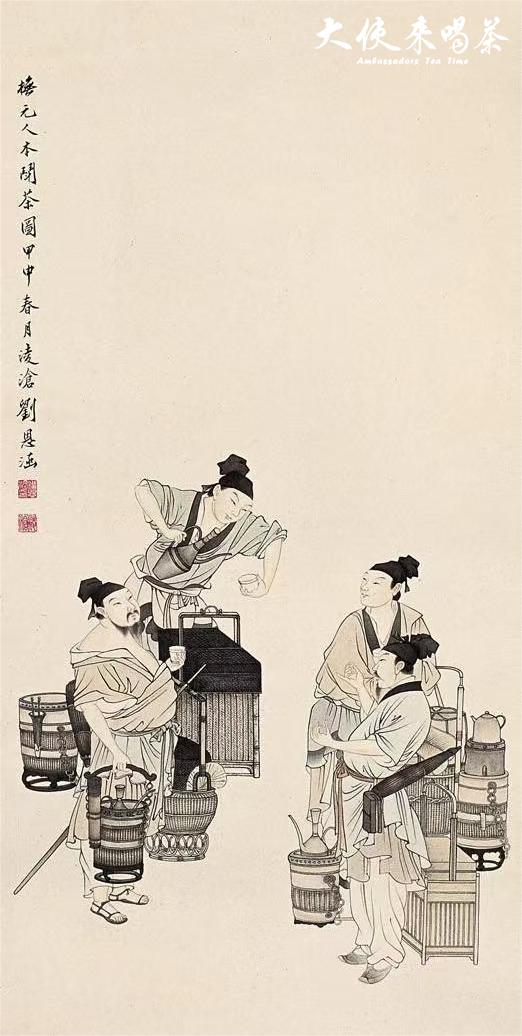

刘凌苍斗茶图

刘松年《撵茶图》

潘振镛煎茶图

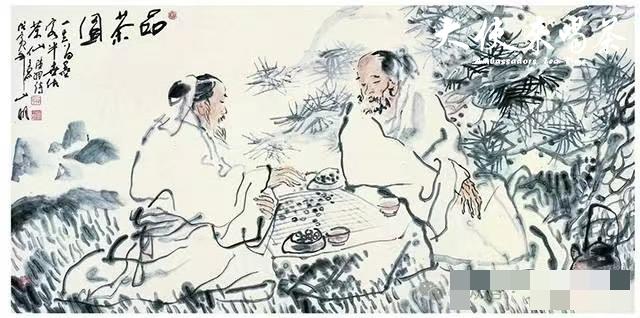

吴山明品茶图

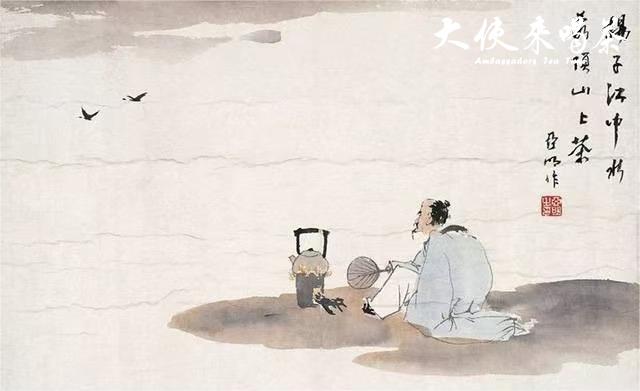

亚明煮茶图

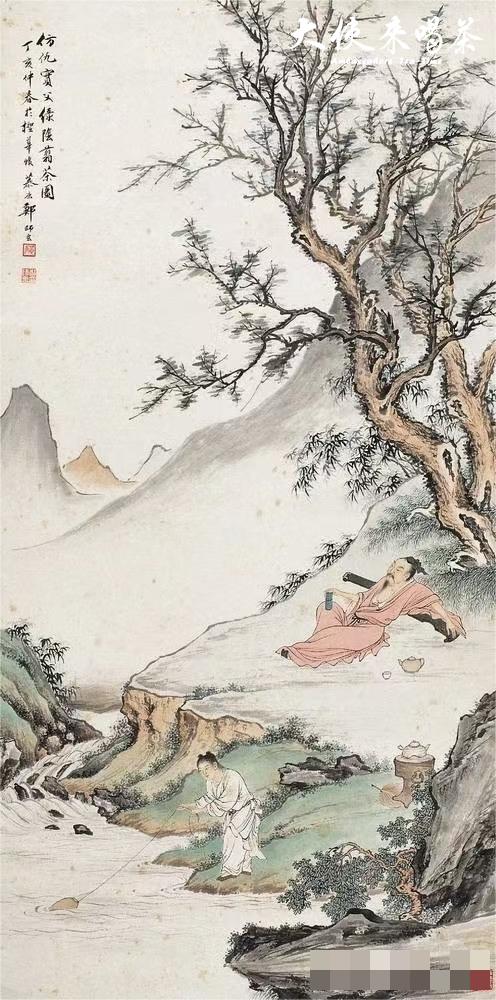

郑慕康绿阴翦茶图

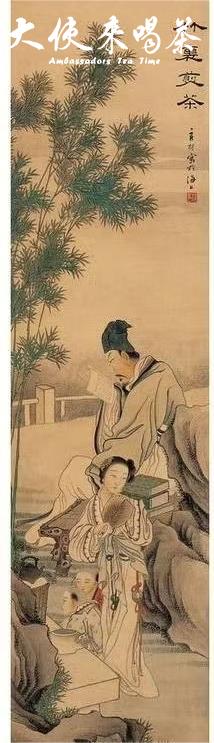

周文矩饮茶图页

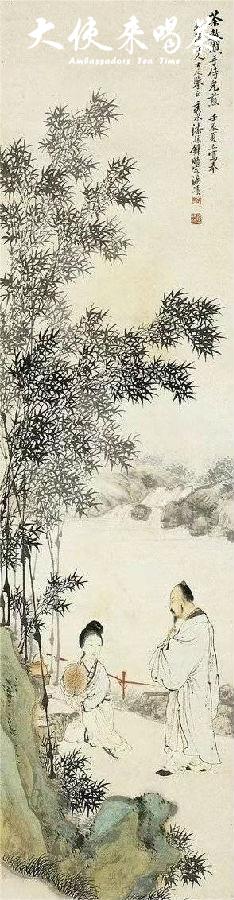

朱良材竹里煎茶图

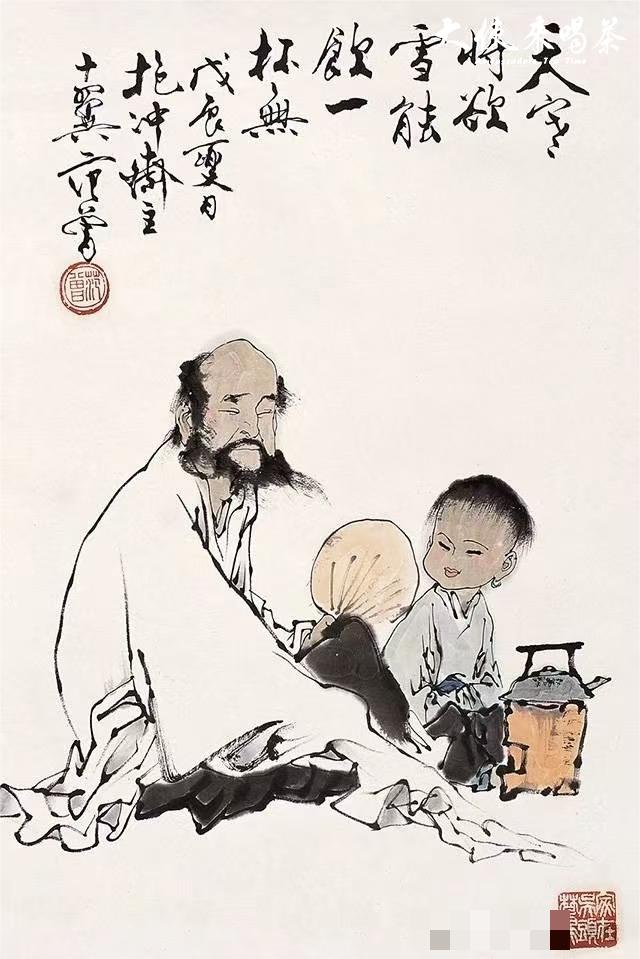

范曾陆羽煮茶图

- 上一篇

日本茶道与中国茶文化大不相同

北京大学日语系教授滕军对日本茶道文化有深入研究,著有《日本茶道文化概论》等教材。2000年5月,她在对台湾学者范增平的《茶艺学》一书作序时写道:“中国茶文化有着极其深厚的物质文化背景。……而日本的茶道则不同了。”“大约到了公元15~16世纪,在禅宗、武士文化、日本固有文化的融合之下,才诞生了日本文化的经典--日本茶道。而一般民众饮上茶则更是18世纪的事了,即日本江户时代的中期。由此可见,诞生于400年前的那种模式的日本茶道,是与日常生产、生活文化基本隔绝的纯艺术。,与中国的茶文化情况大不相同”。

- 下一篇

中唐传奇诗僧皎然:历史上首次提出“茶道”概念

皎然一生淡泊名利,清雅潇洒,不喜富贵荣华,是在佛法、诗歌与茶道的滋养中度过的。他以自己的智慧与才华,为中国的文化宝库增添了无数宝贵的财富。他的诗作,如同一颗颗璀璨的星辰,照亮了中国诗歌的天空;他所创作的茶诗,朴素单纯,没有华丽辞藻,却情真意切、生动有趣;他的茶道思想,如同一股清澈的溪流,润泽着后世的茶文化;他的诗歌理论,如同一座明亮的灯塔,为后世的诗人指引着创作的方向。