茶马古道|千年商路里的文明共生密码

驮马踏出的经济血脉与文明史诗

月光照在横断山脉上,商队驮着货物,在悬崖边那窄窄的小路上缓缓向前行。从成都平原一直到雪域拉萨,茶马古道穿过了横断山脉那些崇山峻岭,在湍急的水流当中把汉藏文明的第一条纽带给串联起来。而这条古道的故事,始于唐代......

峡谷中的生存之道

横断山脉的“六江并流”仿佛大自然凭借着奇特的力量将贯穿南北的深谷险峰给隔开了。在唐朝之前,此地一直都被当作是“绝域”。《吐蕃历史文书》中所记载的“月行三百里”穿越峡谷,将中原物资运抵拉萨,揭开了茶马古道的序幕,峡谷没有起到阻挡的作用,反而变成了商道的天然通道。怒江与澜沧江的水流十分湍急,不停地将崖石壁上那一道道缝隙,给冲刷得愈发明显。马帮便是凭借着这些位于悬崖中间的空隙,得以开辟出了商路。

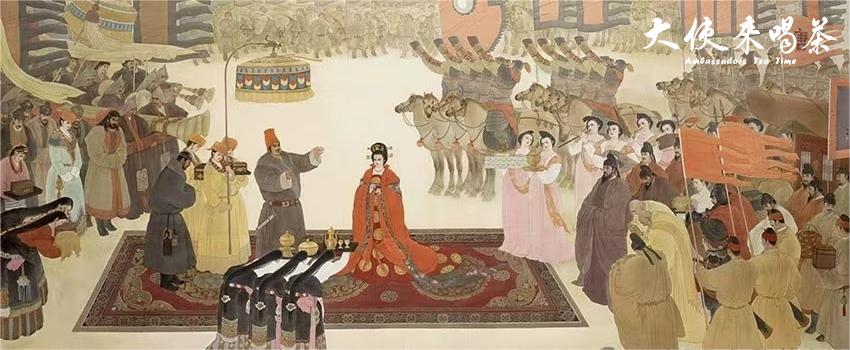

文成公主入藏时,无意中点燃了高原喝茶习俗的火种。茶叶可以补充维生素,解除油腻,刚好契合高寒地区主要吃肉类和奶类的饮食结构。到了唐中期,四川雅安生产的茶砖已经顺着“西山道”进到西藏,一年的交易数量达到数十万斤,商队来来往往络绎不绝。

从茶碗到边疆的权谋

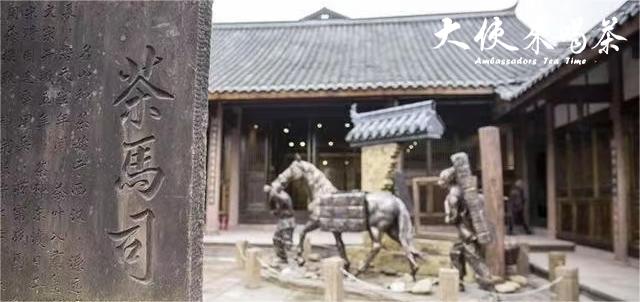

宋朝的一纸《榷茶令》,把茶叶推向了政治的舞台之上。当藏区流传“汉家茶汁浓,可化酥油腥”的谚语时,中原王朝已然看清:控制茶叶,便等于扼住了高原的命脉。朝廷设立了茶马司,规定“上等马换茶四十斤,中等三十斤”,以茶砖筑起了无形的边疆长城。

这种博弈在清朝时达到了巅峰。康定的茶票制度将贸易准入与税收捆绑在一起:商人须持“茶引”过关每票限运茶千斤,偷运者斩。看似严苛的制度背后,实则是为了维系汉藏经济的共生状态,藏区获得了生存所必需的茶砖,中原则换取了战马,从而巩固了国防,形成了长达千年的“刚性闭环”。

川藏线上的生死经济学

在酥油茶所蕴含的文化象征当中,其实隐藏着挺残酷的经济法则。明代从雅安运送茶叶至打箭炉的每百斤茶所需支付的三两左右的银子,运费价格相当于当时市价的三十石米的成本。这迫使马帮发展出极致生存智慧:仔细地用竹篾把茶砖包起来防止受潮;让骡子和牦牛一起组队,这样就能应对不同海拔环境的变化。更令人赞叹的是他们想出的“铜铃传讯”法即便在浓雾之中也能保持队伍整齐有序地行进着前行。

清朝时候的商队要翻过二郎山的“鸟道”得用绳子把骡马往下坠到百米那么深的陡峭坡地。按照《康藏商队史》的记载一趟贸易得花费半年的时间,利润还不到成本的两成,可是马帮还是前仆后继的往前赶,因为一匹康巴的骏马转手卖到内地去,利润能翻十倍。

锅庄里的文明熔炉

康定地区的数十座锅庄驿站,曾是在汉藏两族之间进行贸易以及文化相互交融的一个重要的枢纽。那些有着碉楼样式的建筑被当作货栈与旅店,通过这些记录下了茶马古道上的一段段历史,茶砖跟藏药还有麝香、丝绸之间的等价交换。少数长期定居的汉族商人与藏族联姻,形成了部分汉藏混血家族。这时由于贸易产生的文化渗透,也让康定地区的艺术形式呈现出不同的魅力。

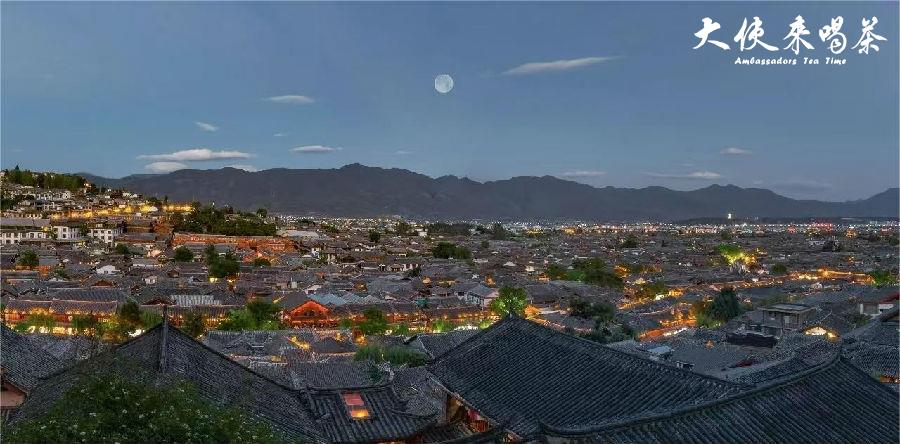

滇藏线上面的丽江木氏土司,展现出了另一种统治智慧。他们把普洱茶山给垄断住了,却准许马帮把藏传佛教的经书跟普洱茶一块运输,使得茶马古道成为经文和茶香相互交织在一起的“流动寺庙”。

铜铃的余韵尚未完全散尽,马帮的蹄声已带着熟普那浓郁的韵味冲破了江湖的烟雨。滇藏线的风已裹挟着陈年普洱那醇厚的香气,在断崖与密林之间重新勾勒出江湖的轮廓,沉淀出了神性与世俗交融的仪式场域。此刻云雾深处的铃铛忽又缄默,只留下“女儿茶”的幽香在经幡间游走。而峡谷对岸的藤索桥,正等待着下一段传奇的惊雷……

夕阳下梅里雪山被映照得格外瑰丽;最后一支马帮的铜铃声在历史长河中逐渐消逝。但茶马古道带给人们的馈赠远超一条商路的意义,它象征着最坚韧文明纽带的诞生地正是生存需求与自然挑战之间的博弈之中所产生的地方。