茶烟生处见如来:苏轼茶盏中的禅味

“雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘,人间有味是清欢”。这大概是所有喜欢苏东坡的茶人都耳熟能详的词句。

建中靖国元年(公元1101年)春,苏东坡自儋州北归,舟泊常州。病骨支离的老者于竹榻上支起红泥炉,将友人馈赠的顾渚紫笋投入越窑青瓯。茶烟袅袅升起时,他忽然笑指窗外古柏:“此中有真味,欲辨已忘言。

一缕茶烟穿越千年,至今仍在青瓷盏沿盘旋,诉说着文人茶事中最深邃的禅机。

一、茶瓯中的机锋

元丰四年,黄州定惠院东厢房内,苏轼以松针扫雪烹茶。茶汤初沸时,忽闻佛印禅师叩门。二人对坐饮茶间,禅师以盏中茶沫写就“赵州茶”三字,苏轼提笔续书“吃茶去”。这场无声的机锋,恰似禅宗公案中的“云门三句”:涵盖乾坤、截断众流、随波逐流。盏中茶沫聚散,恰似苏轼半生际遇——谪居黄州时写就的《赤壁赋》如涵盖乾坤的雄浑,惠州“日啖荔枝三百颗”的旷达似截断众流的决绝,而此刻茶烟中的相视一笑,正是随波逐流的洒脱与自在。

苏轼深谙“茶禅一味”的三昧。他在《赠惠山僧惠表》中写道:“行遍天涯意未阑,将心到处遣人安”,煎茶时的“蟹眼已过鱼眼生,飕飕欲作松风鸣”,与临济宗“随处作主,立处皆真”的禅理如出一辙。茶瓯中浮沉的碧叶,原是禅者观照世界的棱镜。

二、茶烟里的不二法门

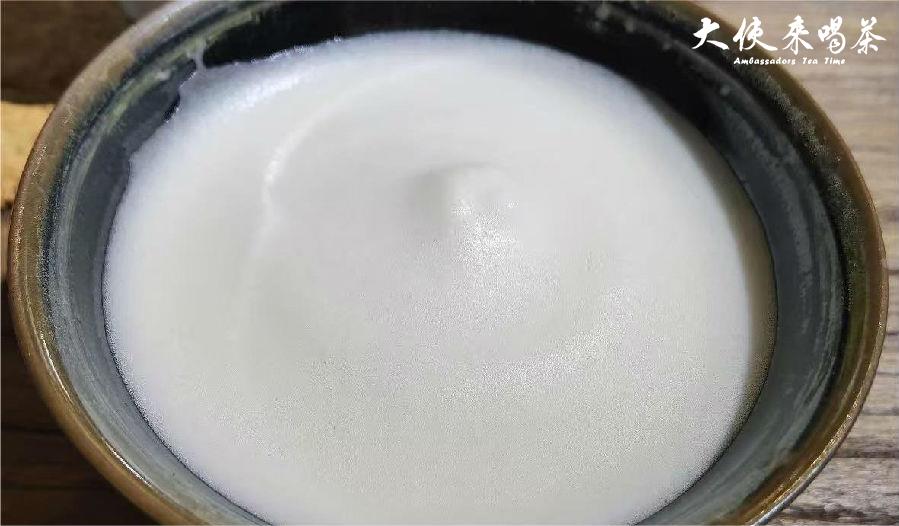

绍圣二年,惠州合江楼上,苏轼发明“无铫煎茶法”:取竹炉置陶罐,以荔枝炭煨山泉。此法被贬为“野人饮”,却暗合大道至简之至理。他在《浣溪沙》中描绘的“雪沫乳花浮午盏”,茶汤里浮动的岂止是乳花,分明是“青青翠竹尽是法身,郁郁黄花无非般若”的禅境。

儋州桄榔庵前,苏轼手植茶树数株,作《汲江煎茶》云:“活水还须活火烹,自临钓石取深清”。这“活水活火”之道,正是禅宗“法无定法”的完美诠释。煎茶时的“大瓢贮月归春瓮”,将天地清气纳入茶汤,正如永嘉玄觉《证道歌》所言:“一月普现一切水,一切水月一月摄”。茶烟起处,物我两忘,茶瓯中倒映的月光,原是禅者本自具足的佛性。

三、茶鼎中的涅槃寂静

建中靖国元年七月二十八日,常州顾塘桥孙氏馆内,东坡将逝前最后诗作《答径山琳长老》书于素绢:“与君皆丙子,各已三万日。一日一千偈,电往那容诘。”径山惟琳禅师前来看望,提醒道:“先生践履至此,更须著力。”东坡居士应声道:“著力即差。”言毕庵然而逝。春秋六十六岁。案头茶瓯尚温,茶鼎余烬犹红。这位尝遍人间茶味的老人,最终在茶烟散尽处证得“烦恼即菩提”的真谛。他留下的三百余首茶诗,字字皆是茶禅一味的心印。

从汴京翰林院的龙团凤饼,到海南黎寨的苦丁粗茶,苏轼在茶味浓淡间参透“法无定法”的禅机。其《叶嘉传》以茶喻人,道出“清白其外,淡泊其中”的生命境界;《水调歌头》中“起舞弄清影”,原是茶烟中照见的五蕴皆空。当后世文人在西湖虎跑泉边煮茶怀东坡时,滚动的松涛与沸腾的泉声,仍在续写着那未尽的禅茶对话。

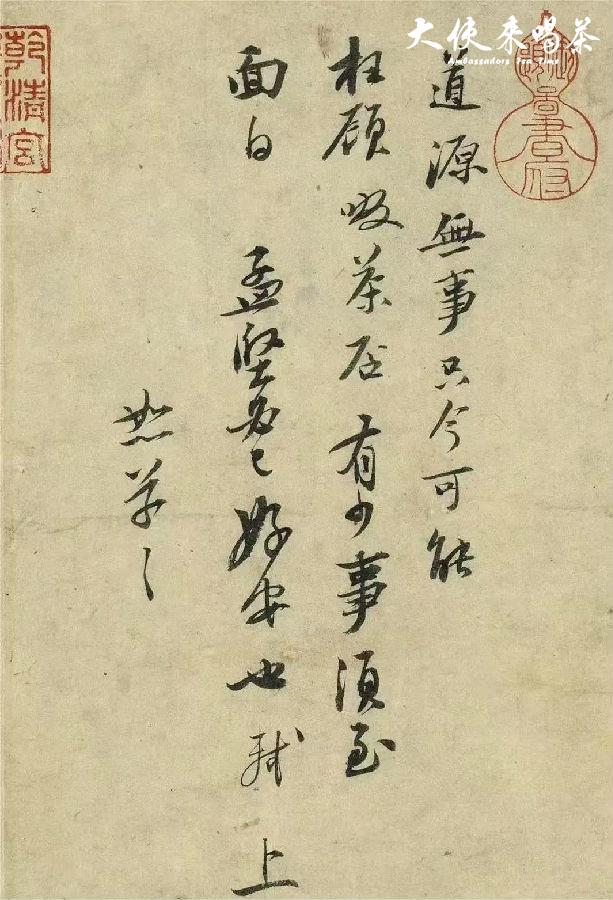

今人抚摩《啜茶帖》墨迹,但见千年茶烟自纸上升腾。东坡居士以茶为舟,载我们过滔滔妄念之河;以茶为禅,度芸芸众生出一切苦厄。当青瓷盏中泛起“赵州茶”的涟漪时,恍然惊觉:原来吃茶处,即是灵山一会;举盏时,已见如来。