春天的味道:探寻西湖龙井的魅力与渊源

西湖龙井:

林语堂曾说,春天要做三件事:“赏花、踏春、喝西湖龙井。”

清乾隆皇帝,是西湖龙井的“头号”粉丝,六次下江南,品茶的同时还不忘疯狂写诗,据不完全统计有80首!为何乾隆对西湖龙井情有独钟?今天,我们就来说说西湖龙井......!

渊源

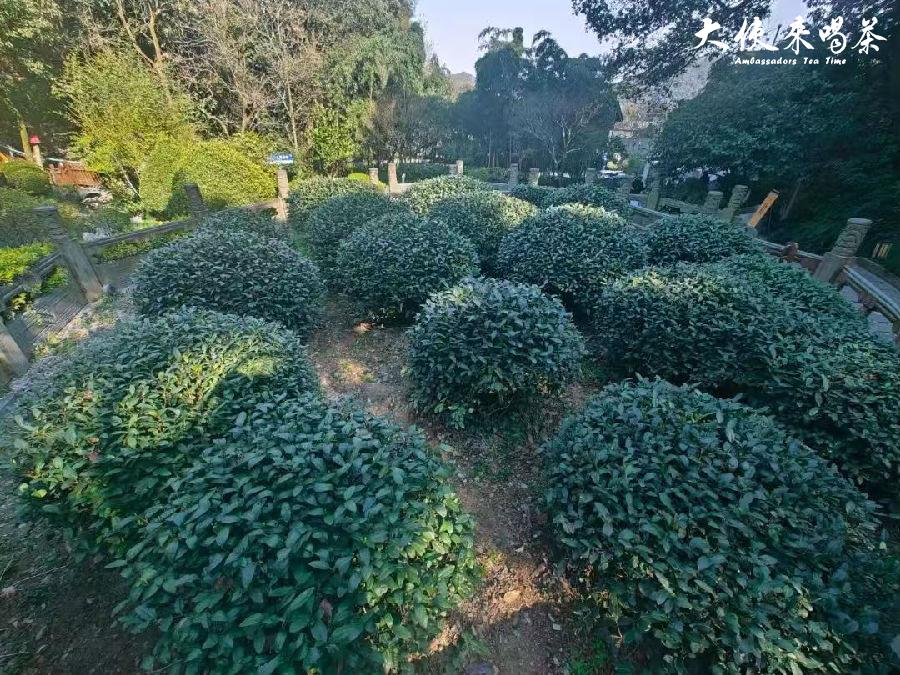

西湖龙井,因产自杭州西湖周边的龙井村而得名。

龙井村位于西湖边翁家山西北麓,村里有一口井原名龙泓,是一个圆形的泉池,遇大旱而不涸,所以古人认为此井与大海相通,有龙居住,因此称为“龙井”。

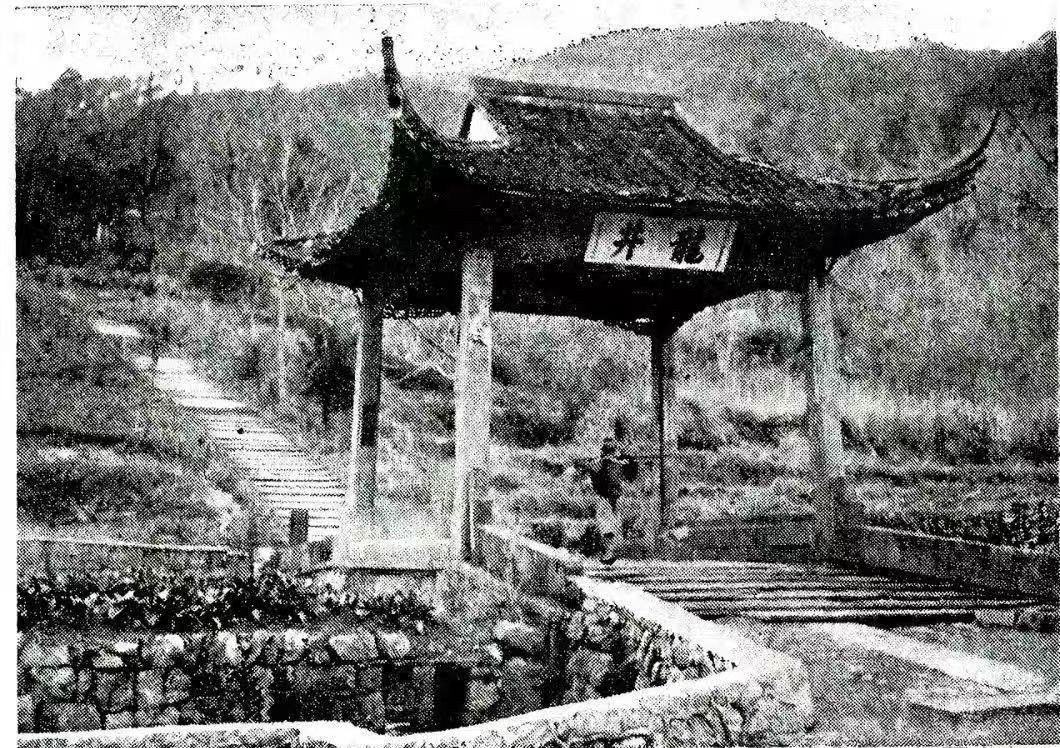

(1951年的龙井)

历史脉络

龙井茶名始于宋、闻于元、扬与明、盛与清而至今日,是中国十大名茶之首。

唐朝陆羽《茶经》记载:杭州天竺、灵隐二寺产茶,但这是时候还没有完全叫龙井,南宋文人陆游、杨万里等都曾咏赞杭州的茶,如陆游“晴窗细乳戏分茶”的分茶技艺,虽然不是指龙井,也说明杭州的茶文化深厚,为后世的龙井茶的文化奠定的基础。

南宋时期,杭州是国都,是当时世界上最繁华的城市之一,手工业和文化艺术高度发达,茶叶的种植和饮茶文化兴盛,根据《咸淳临安志》记载,杭州天竺,灵隐等地区周围广植茶树,当时称为“白云茶”“香林茶”品质上乘,列为了贡茶。这里就不得不提我们的龙井茶鼻祖:辩才法师。

(辩才法师-公元1011-1091)

俗名姓徐,名五象,发明元净,今临安人,自幼入佛门10岁入明智寺,18岁入灵隐天竺寺精进修行,名扬吴越,25岁时得宋仁宗皇帝召见,赐紫衣袈裟,法号“辩才”为上天竺第三代宗师。

公元1079年辩才法师退休到龙井居住,苏轼,赵忭,杨杰,秦观,道潜,等等名流雅士慕名前来吟诗问道,遂移植上天竺白云茶至狮峰山麓,创下西湖龙井名之作,后人尊称为“龙井鼻祖”。

元朝龙井

元朝时期,虽然是蒙古统治了,政治中心北移,但杭州任然是江南重要经济重镇,元初《文献通考》提及,江南茶叶以“散茶为主,但工艺仍在团茶散茶过渡阶段”。

元代文人张雨(公园1277-1350年)在《游龙井》诗中提到:问茶龙井水,敲火石泉春。反应出当时的龙井村附近茶事、饮茶活动的流行。

元代《大元一统志》有记载“龙井”泉名,为明朝“成名”龙井茶演变的过渡阶段,但没有确切的史料记载。

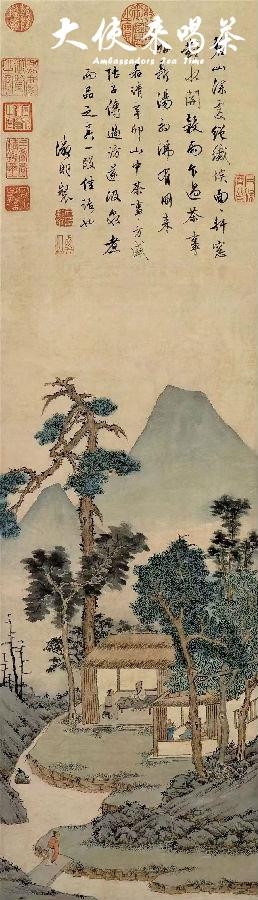

(明-文征明-品茶图)

明初,朱元璋为减轻茶农的负担,下令废团茶,改贡兴散茶,推动唐宋的蒸青团茶(需要碾沫点饮)转向炒青散茶(直接泡了喝),这一变革为龙井茶的工艺奠定了基础。

这一变革,使茶农在实践过程中完善了锅炒杀青,揉捻塑形的工艺,使茶叶形态扁平挺直,色泽翠绿,形成了龙井茶“色萃,形美”的特色风格。

杭州附近的灵隐寺、天竺寺、僧人多,禅茶文化影响很大,龙井村附近又有龙井寺,搁现在就是适合打卡的地方,茶有特色,好喝,风景又好,僧人、茶农、文人雅士直接让龙井茶火了起来。

明《西湖游览志》田汝成记载:龙井,泉出石罅(xia)其地产茶,为两山绝品。

明代屠隆、张岱多次撰文赞颂龙井茶,屠隆在《茶说》中称:龙井茶,真者,天池不能及也。

张岱《陶庵梦忆》描述其“色如翡翠,香如兰蕙”。

狮峰山、龙井、云栖、虎跑产区雏形形成。

明《钱塘县志》记载:茶出南山者佳,以龙井为最,就是今天的狮峰山一代。

明朝晚期,龙井茶之名乙固定,炒青工艺、扁平的外形和声誉为清代被乾隆钦定为“御茶”埋下伏笔,成为宫廷与民间共同推崇的茶中珍品。

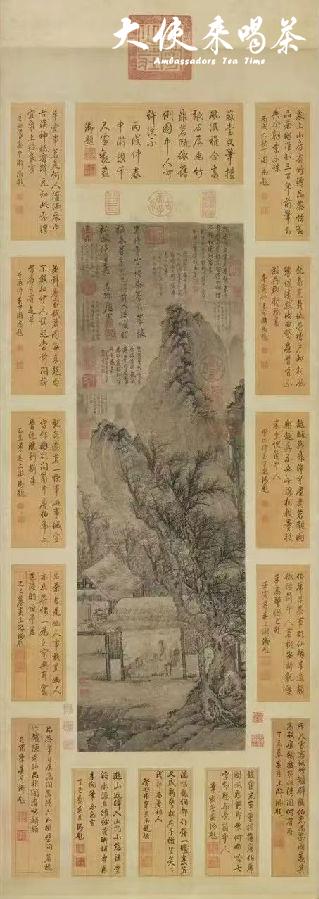

(乾隆与龙井)

乾隆皇帝一生爱茶,他曾说“君不可一日无茶”

爱新觉罗-弘历,平生好茶,他晚年更爱茶如命,到湖南洞庭山,他要看菜茶做茶,然后就让君山银针火了,他到武夷山喝了岩茶马上就“及其数以充贡”,到了杭州西湖,并4次上西湖的茶区,喝了西湖龙井后,写了很多首诗赞美西湖龙井,还将狮峰山下胡公庙的十八颗茶树封为“御茶”。

乾隆泡茶还特别注意水的品质,对龙井茶的品饮也是如此,在《坐龙井上烹茶偶成》诗中,他说道:“龙井新茶龙井泉,一家风味称烹煎“在《再游龙井作》诗中乾隆称“清跸重听龙井泉,明将归辔启华旃”为了择到上品之水还特意命人做了一个银斗,精量全国名泉水的轻重,他评北京玉泉水为第一,还专门写了玉泉山天下第一泉记,惠山泉,虎跑泉则第二,从此“龙井茶,虎跑水”称为杭州双绝。

(乾隆皇帝的部分泡茶用具——图为北京故宫博物院、台北故宫博物院部分珍藏)

(乾隆皇帝不光爱喝茶爱作诗还爱盖章——图为唐寅品茶图)

最长寿的皇帝

乾隆皇帝他对茶事及其讲究,他自己的专属“茶舍”之多,宫廷记载的就有“玉乳泉”“圆明园清晖阁”“清漪园”“春风啜茗台”“味甘书屋”“焙茶坞”等等都是专供乾隆品茗休息的茶舍。他写茶诗、给茶取名、设茶宴、流传的叩指礼也是跟他有关,是历代帝王中最长寿的皇帝,乾隆自诩是十全老人,他的长寿与心境有关,或许也是跟他爱喝茶有一定的关系。

(龙井圣游图)

近代名人与龙井

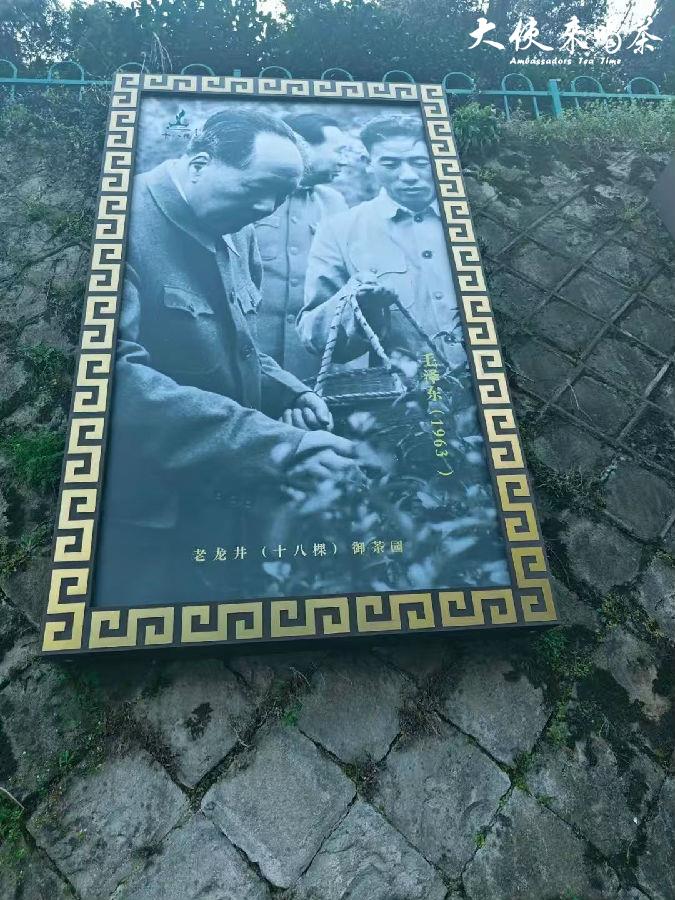

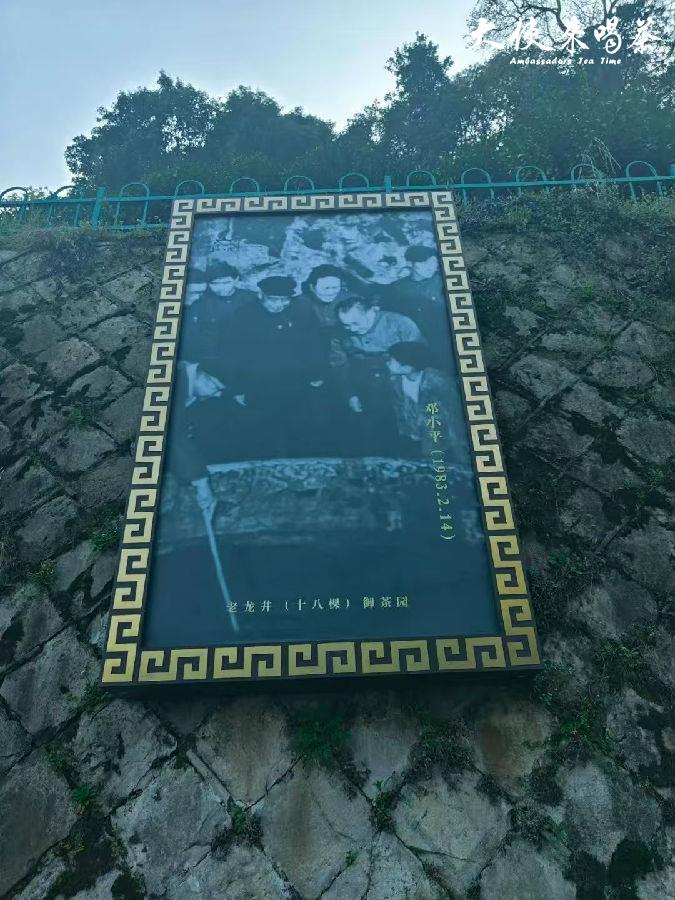

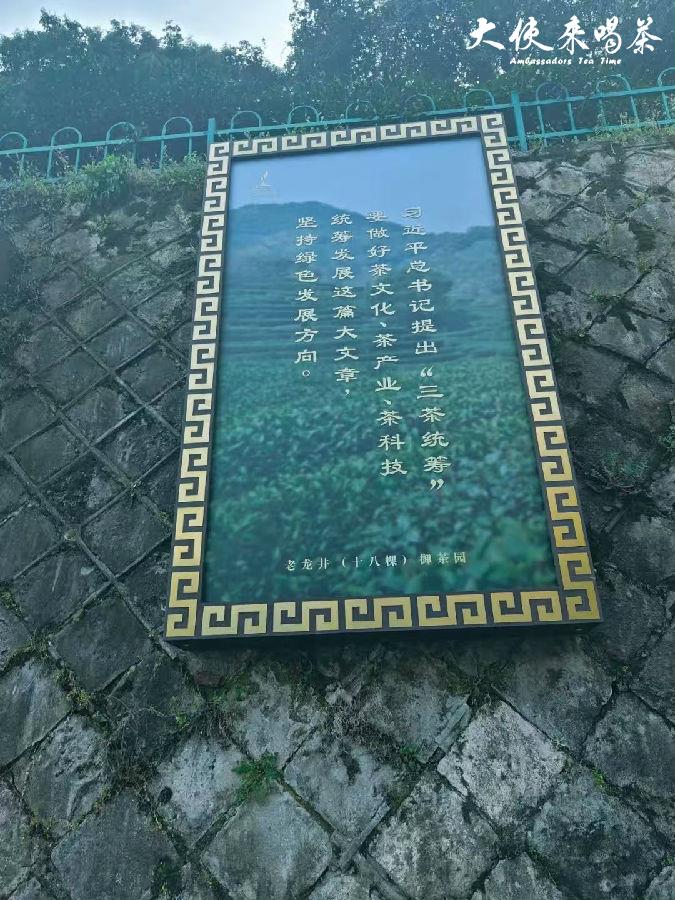

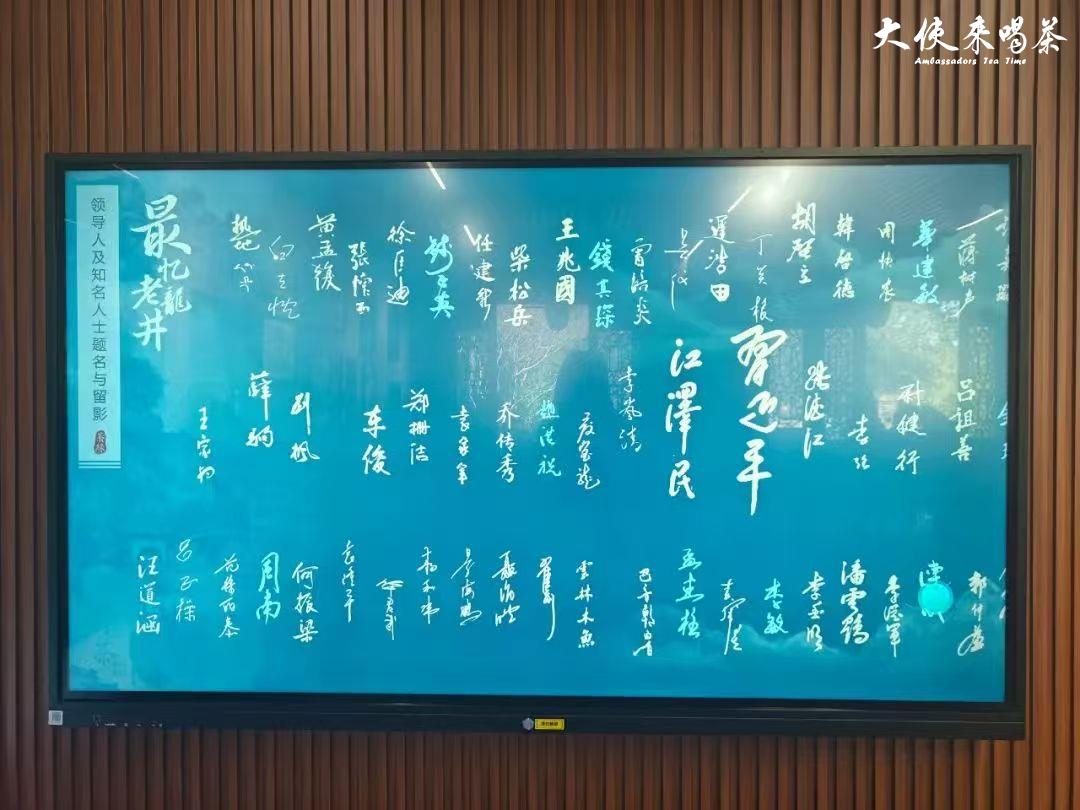

(历代名人在龙井提名留影)

鲁迅,徐悲鸿,郭沫若,老舍,俞伯平,林语堂,秦牧,袁鹰,张爱玲,三毛,等等文人、名人、大师也都是龙井茶的忠实粉丝。

- 上一篇

日本茶道与中国茶文化大不相同

北京大学日语系教授滕军对日本茶道文化有深入研究,著有《日本茶道文化概论》等教材。2000年5月,她在对台湾学者范增平的《茶艺学》一书作序时写道:“中国茶文化有着极其深厚的物质文化背景。……而日本的茶道则不同了。”“大约到了公元15~16世纪,在禅宗、武士文化、日本固有文化的融合之下,才诞生了日本文化的经典--日本茶道。而一般民众饮上茶则更是18世纪的事了,即日本江户时代的中期。由此可见,诞生于400年前的那种模式的日本茶道,是与日常生产、生活文化基本隔绝的纯艺术。,与中国的茶文化情况大不相同”。

- 下一篇

中国茶道与日本茶道的不同

公元9世纪,最澄、空海等遣唐使携回茶籽,日本贵族效仿唐代煎茶法,在平安京演绎《茶酒论》。1191年,荣西禅师自南宋归国,所著《吃茶养生记》将茶与禅宗绑定,茶道雏形初现。而中国在明太祖朱元璋“废团改散”的政令下,散茶瀹泡法兴起,茶道从庙堂仪典转向市井日常,形成与日本分道扬镳的转折点。