中国乌龙茶四大派系全面解析

以下是对乌龙茶四大派别从历史、工艺、产地、滋味的全面解析:

闽北乌龙

历史:可追溯至明末清初的福建武夷山,17世纪中后期创制,清代时独特的岩茶文化体系已然形成,《武夷山志》《御制乐善堂全集》等均有相关记载。

品种:以武夷岩茶为代表,包括大红袍、肉桂、水仙、铁罗汉、白鸡冠、水金龟等几十个品种。

产地:主要产于福建省北部的武夷山、建瓯、建阳等市县。

工艺:侧重重发酵与炭焙火功,采用“做青”(摇青与晾青交替)等工艺,形成半发酵茶特征,现代工艺包括“萎凋→做青→炒青→揉捻→干燥”。

滋味:具有明显的“岩韵”,香气浓郁,滋味醇厚,饮后齿颊留香,茶汤口感醇厚饱满,有独特的岩石韵味和火功香。

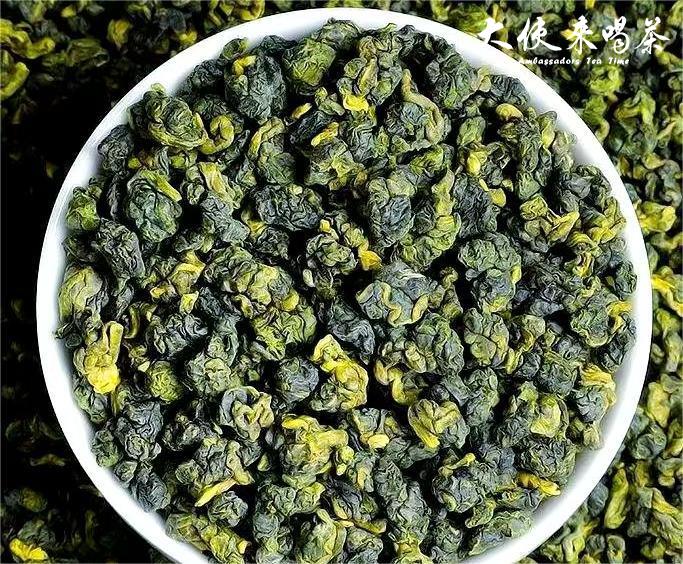

闽南乌龙

历史:清雍正年间,魏荫发现铁观音品种,18世纪安溪茶商将铁观音引入台湾木栅等地扩种,清人阮旻锡《安溪茶歌》中“溪茶遂仿岩茶制”一句,揭示其借鉴武夷岩茶工艺的历史。

品种:以安溪铁观音最负盛名,还有黄金桂、永春佛手、漳平水仙等。

产地:主要产于安溪、永春、南安、同安、平和、华安等县。

工艺:一般为轻发酵,突出摇青和晾青环节,现在焙火普遍比较轻,形成“绿叶红镶边”外观。

滋味:具有独特的“观音韵”,冲泡之后呈兰花香,滋味纯浓,香气馥郁持久,有“七泡有余香”的美誉,口感相对清爽,茶汤金黄。

广东乌龙

历史:明·郭子章《潮中杂记》描述潮州人“以炭火焙茶,香透山野”,提及凤凰山茶“一树一味”特性,与今单丛茶“单株采制”工艺一脉相承。

品种:以凤凰单丛、凤凰水仙为主,凤凰单丛又根据香型不同划分出蜜兰香、鸭屎香等上百个品类。

产地:主要产于汕头地区的潮安、饶平、梅州等县。

工艺:做青程度相对较轻,注重晒青和摇青,形成独特的高香品质,干燥环节多采用炭火烘焙。

滋味:香气高锐持久,有“茶中香水”之称,滋味醇厚回甘,不同的单丛品种具有各自独特的香气和韵味,如蜜兰香有浓郁的蜜香和兰花香,鸭屎香则有独特的自然花香和果香。

台湾乌龙

历史:咸丰五年,鹿谷乡林凤池自武夷山引种青心乌龙至冻顶山,开创冻顶乌龙品类,19世纪中叶已具国际影响力,清人唐赞衮记载台湾茶师融合闽粤工艺创制“包种茶”。

品种:有冻顶乌龙、文山包种、东方美人、青心乌龙、金萱乌龙、大禹岭乌龙等。

产地:主要产于台湾阿里山山脉的新竹、桃园、苗栗、台北、文山、南投等县。

工艺:融合了闽粤等地的工艺,发酵度从15%-70%梯度分布,部分茶类如冻顶乌龙在揉捻过程中还会进行团揉塑形。

滋味:发酵较轻的如文山包种,香气清扬,滋味鲜爽;冻顶乌龙则香气清高,滋味醇厚回甘;东方美人发酵较重,有独特的果香和蜜香,滋味甜润。

- 上一篇

知识窗丨中国茶文化的渊源

中国是茶的故乡、茶文化发祥地、世界最大产茶国。在种茶、制茶、烹茶、品茶、饮茶过程中,形成了一系列礼仪、风俗、习惯,即茶俗。魏晋南北朝是茶俗的萌芽期。当时,饮茶的功用主要局限在解渴、解酒、佐餐、药用、祭祀、养生等方面,也出现了将饮茶看成某种精神旨趣的初步倾向。

- 下一篇

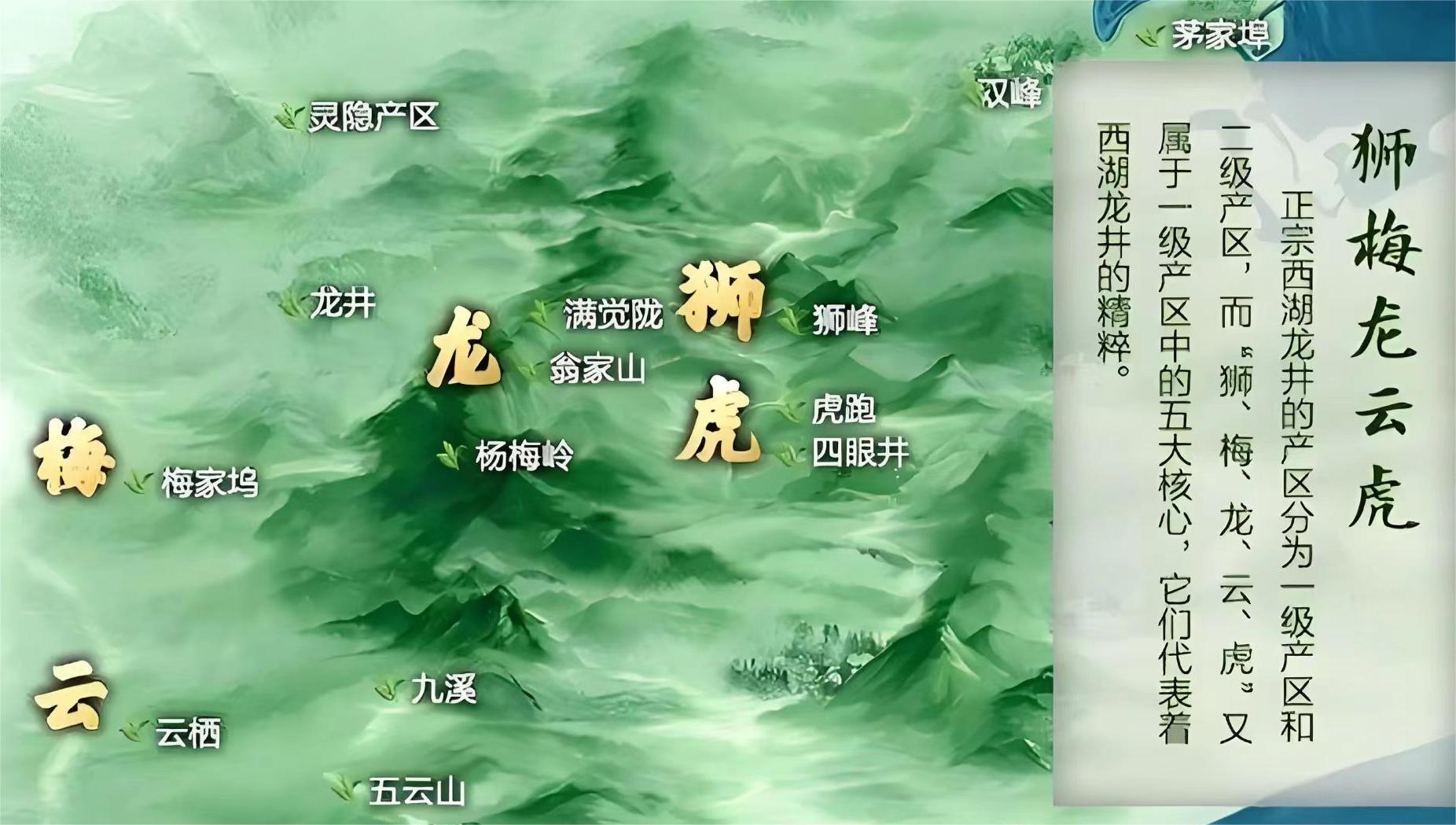

西湖龙井“狮、龙、云、虎、梅”五大字号的历史发展及地理分布

西湖龙井承载着千年茶文化精髓,其群体种茶树在灵隐禅韵与西湖山水中孕育生长。唐宋时天竺、灵隐二寺始现茶踪,明朝初期确立“龙井茶”专称,清代乾隆御封十八棵御茶树奠定贡茶地位。至清朝中期以后发展到西湖以西的群山之中,加上后来新增的产地,初步形成了现有西湖龙井茶的规模。 “狮、龙、云、虎、梅”五大字号的雏形可追溯至清末民初,彼时西湖以西的群山茶园已形成规模化生产。