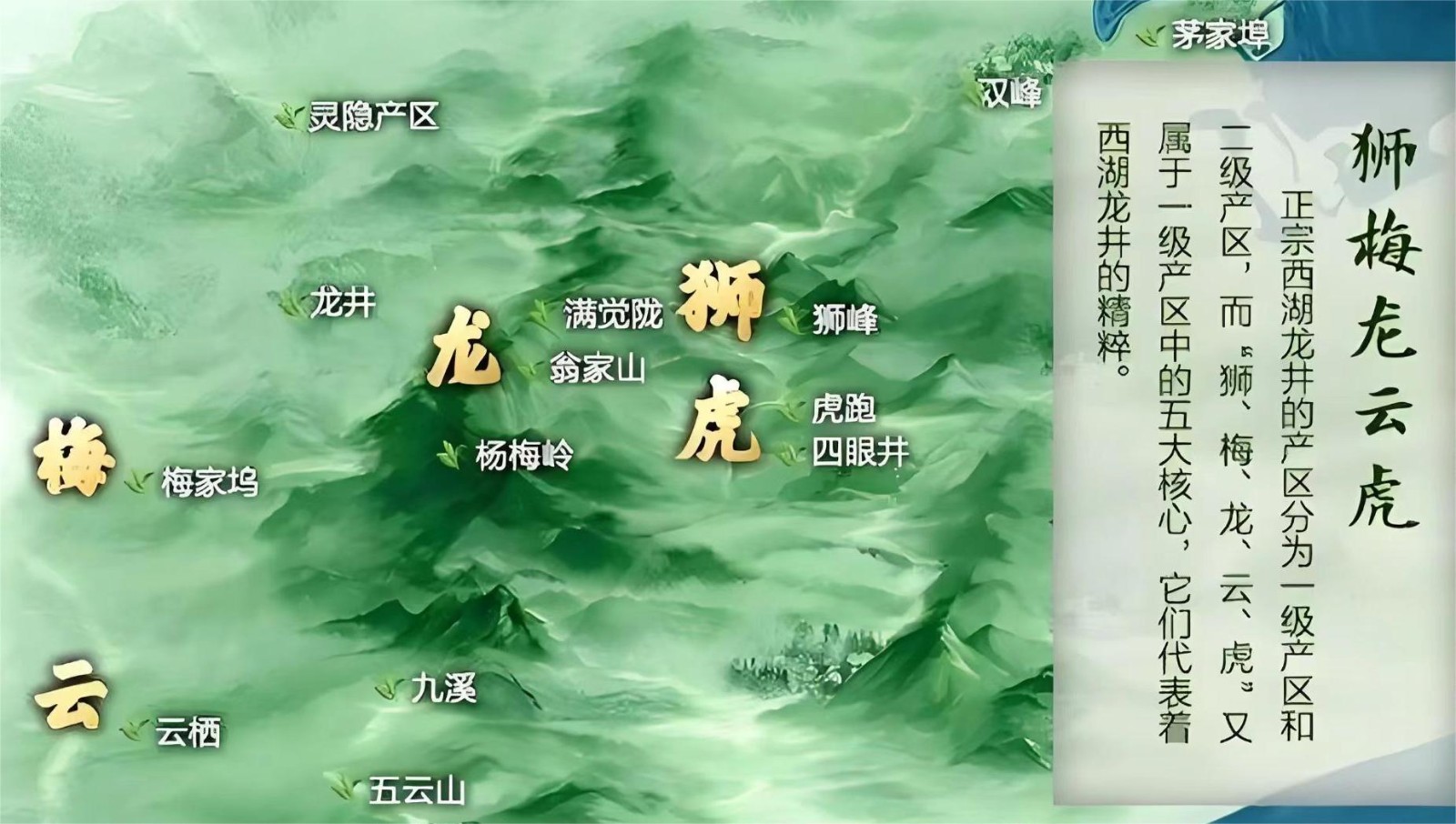

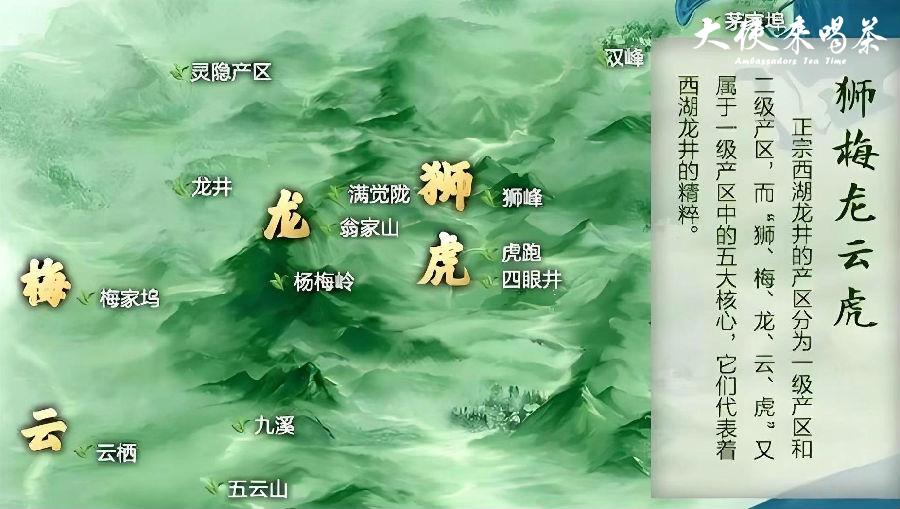

西湖龙井“狮、龙、云、虎、梅”五大字号的历史发展及地理分布

西湖龙井承载着千年茶文化精髓,其群体种茶树在灵隐禅韵与西湖山水中孕育生长。唐宋时天竺、灵隐二寺始现茶踪,明朝初期确立“龙井茶”专称,清代乾隆御封十八棵御茶树奠定贡茶地位。至清朝中期以后发展到西湖以西的群山之中,加上后来新增的产地,初步形成了现有西湖龙井茶的规模。

五大字号的历史发展

“狮、龙、云、虎、梅”五大字号的雏形可追溯至清末民初,彼时西湖以西的群山茶园已形成规模化生产。1916年,清华大学学生王荣吉在《浙江杭县近日丝绸茶之状况》中首次系统划分“狮、龙、云、虎”四个字号,明确“狮”产狮子峰、“龙”指龙井至翁家山区域、“云”以五云山为核心、“虎”涵盖虎跑周边。这一分类犹如武林门派,各具特色:狮字号以醇厚称雄,龙字号以均衡见长,云字号以清雅著称,虎字号以泉韵闻名。

1950年,梅家坞因茶园面积激增与品质提升,从“云”字号独立,形成“狮龙云虎梅”的完整格局。然而,1953年国家收购政策调整,五个字号合并为“狮峰、梅坞、西湖”三类,至1965年统称“西湖龙井”,传统字号一度式微。直至2022年《杭州市西湖龙井茶保护管理条例》颁布,五大字号被明确列为文化遗产保护对象,传统风土标识得以重生。

五大字号的地理分布及风味差异

“狮、龙、云、虎、梅”五大字号分别对应西湖周边32.8平方公里的黄金产茶带,微域气候与土壤差异塑造了独特风味图谱:

狮字号:以狮子峰为中心,涵盖龙井村、棋盘山、上天竺等地。白砂土与石英砂岩构成的“烂石”地质(陆羽《茶经》:“其地,上者生烂石,中者生砾壤,下者生黄土。”),使茶叶呈标志性“糙米色”,豆花香清高持久,滋味甘鲜醇厚,乾隆御封的十八棵古茶树即坐落于此。

龙字号:翁家山、杨梅岭、满觉陇及白鹤峰一带的“石屋四山”。地势平缓、溪涧纵横,土壤肥沃,芽叶鲜爽与甘醇兼具,白鹤峰茶品质直逼狮峰。

云字号:五云山、云栖寺及琅珰岭西侧。竹林密布、年均200雾日,茶叶自带山野清气,香气清雅带甜,因做工讲究形成“碗钉”形态。

虎字号:虎跑、四眼井、赤山埠、三台山等地。泉水富含矿物质,芽叶肥壮耐泡,虽鲜爽略逊,却以熟栗香与“虎跑水配龙井茶”的绝配闻名。

梅字号:梅家坞及周边,产量占核心区1/3。周恩来总理五度考察推动的梯形茶园,土壤肥沃,外形扁平挺秀,滋味鲜爽回甘,成为市场主流。

五大字号暗合中国传统哲学体系

狮、龙、云、虎、梅”五大龙井茶字号与五行相生的对应,巧妙融合了自然地理与传统哲学。狮峰属金,山岩刚硬,矿质土壤孕育茶之珍稀;金生水,对应龙井之水,清泉润茶,成就甘醇滋味;水生木,云栖之木以竹林护茶,荫蔽滋养茶树生长;木生火,虎跑之火借泉名之烈,隐喻龙井茶最好用虎跑泉煮饮;火生土,梅坞之土深厚肥沃,为茶树提供养分根基。循环终而复始,暗合“土生金”,回归狮峰之金。

这一体系以自然喻道,既体现茶园生态的依存关系,又寄托“天人合一”的哲学智慧,彰显中国茶文化中自然与人文交融的深邃意蕴。